News

"Valutazione del rischio: il Documento di Protezione Contro le Esplosioni"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio Esplosione - Atmosfere Esplosive

04/06/2015 -

Pubblichiamo un estratto della

relazione “La gestione del rischio di

esplosione sulle attrezzature a pressione: il Documento di Protezione Contro le

Esplosioni”

presentata in

occasione della VI edizione Safap che espone i criteri

adottati per l’individuazione del rischio di esplosione, la valutazione

dell’efficacia delle possibili sorgenti di innesco previste dalla normativa

EN-1127-1.

La gestione del rischio di esplosione sulle attrezzature a pressione:

il Documento di Protezione Contro le Esplosioni

A cura di G. Chiofalo, F. D’Antonio, A. Scaglione

Tra le novità introdotte del DL

81/08 (Testo Unico sulla sicurezza), vi è l’obbligo del Datore di Lavoro di

redigere e mantenere aggiornato il Documento sulla Protezione Contro le Esplosioni,

in cui si esplicita che sono stati individuati e valutati i rischi di

esplosione ed adottate adeguate misure per la corretta gestione di tali rischi

entro limiti accettabili. Nella presente memoria, la Raffineria di Milazzo

espone la propria esperienza e le metodologie adottate nella gestione del

rischio di esplosione associato agli impianti di processo, in particolare per

quanto riguarda le attrezzature a pressione, così come è stato sviluppato nei

Documenti sulla Protezione Contro le Esplosioni delle varie unità produttive dello

stabilimento. Vengono quindi esposti i criteri adottati per l’individuazione

del rischio

di esplosione, la valutazione dell’efficacia delle possibili sorgenti di

innesco previste dalla normativa EN-1127-1. Particolare spazio della memoria

viene dedicata alle misure intraprese per la gestione delle sorgenti di innesco

da superficie calda, individuate per attrezzature a pressione con temperature

di esercizio superiori alla temperatura di accensione delle sostanze esplosive

relative alla classificazione dell’area di installazione delle apparecchiature.

[…]

2. Il Documento sulla Protezione Contro le Esplosioni (DPCE)

Inizialmente indicato nella

Direttiva Europea 1999/92/CE, recepita nel nostro paese con Decreto Legislativo

12 giugno 2003, n. 233, questo concetto di valutazione del rischio di esplosione,

intesa come obbligo del datore di lavoro, è stata inserita nel DL 81/08 (Testo Unico

sulla sicurezza), in particolare al TITOLO XI: PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE,

CAPO II, art. 294, in cui sui recita:

“1. Nell'assolvere gli obblighi

stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere

aggiornato un documento, denominato: «Documento sulla Protezione Contro le

Esplosioni».”

In particolare in questo

documento deve essere precisato che:

- i rischi

di esplosione sono stati individuati e valutati, che verranno prese le

misure necessarie per ottemperare a quanto richiesto dal TU,

- quali sono i luoghi che sono

stati classificati a rischio di esplosione,

- quali sono i luoghi in cui si

applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L del TU,

- che i luoghi e le attrezzature

di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e

mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza.

L’analisi del rischio

d’esplosione comprende i seguenti elementi:

a) individuazione delle sostanze

infiammabili presenti e delle loro caratteristiche di esplosività;

b) determinazione della

probabilità che si formi un’atmosfera esplosiva pericolosa;

c) determinazione della presenza

e della probabilità di sorgenti d’accensione efficaci;

d) determinazione dei possibili

effetti di un’esplosione;

e) stima e valutazione del rischio.

Se il rischio non è accettabile,

occorre individuare delle misure di eliminazione o minimizzazione del rischio.

Le attività relative ai punti a)

e b) vengono svolte durante la fase di classificazione delle aree. Nel DPCE

vengono più specificatamente sviluppati i punti successivi, e vengono inoltre

stabilite eventuali misure necessarie alla riduzione o mitigazione del rischio determinato.

2.1 Definizione e stima del rischio di esplosione

In accordo alla definizione

ingegneristica rischio (probabilità per conseguenza), anche il rischio

d’esplosione deriva dalla combinazione della probabilità che si verifichi un

danno o una lesione ai lavoratori esposti a un’esplosione (che si può

verificare solo per concomitante presenza di atmosfera esplosiva e di sorgente

di accensione efficace, ma anche prescinde dalla presenza dei lavoratori in

tale luogo) e dalla gravità di tale danno. Sono disponibili in letteratura

numerosi metodi per l’analisi sistematica di questi elementi. In pochi casi

tali elementi possono essere determinati con esattezza, perlopiù possono essere

solo stimati. Dopo l’individuazione dei rischi, occorre che questi vengano quantificati,

e se è quindi necessaria una loro riduzione, o se si è di fronte ad una situazione

sicura. Se è necessaria la riduzione dei rischi, si devono scegliere ed

applicare appropriate misure di sicurezza, e si deve ripetere l’analisi per

assicurarsi che gli obiettivi di riduzione del rischio siano raggiungibili con

l’implementazione di tali provvedimenti. È importante che si verifichi anche se

nell’applicazione delle suddette misure di sicurezza si ad essi associati. Gli

obiettivi di riduzione del rischio si possono considerare raggiunti nel caso in

cui si può ragionevolmente escludere il verificarsi di un’esplosione che

arrechi un qualunque danno o lesione ai lavoratori interessati. Nello

specifico, durante l’elaborazione del DPCE negli impianti di processo della

Raffineria di Milazzo, gli elementi del rischio

d’esplosione sono stati stimati semi-quantitativamente, in accordo a quanto

indicato dalla norma CEI-31-35. Di seguito viene illustrato il metodo adottato.

Partendo dalla classificazione delle aree, si può associare un probabilità di

formazione di atmosfera esplosiva:

Tabella 2: probabilità di formazione atmosfera esplosiva

Quindi si valuta la presenza di

eventuali sorgenti di innesco, in accordo alla norma UNI EN 1127-1. Tale norma

prevede che vengano valutate le seguenti origini di sorgenti di innesco, per

ciascuna delle quali se ne dovrà stabilire oltre che la sussistenza, anche l’efficacia:

-

superfici calde;

-

fiamme e gas caldi (incluse le particelle

calde);

-

scintille di origine meccanica;

-

materiale elettrico;

-

correnti elettriche vaganti, protezione contro

la connessione catodica;

-

elettricità statica (scintille, scariche a

fiocco, scariche propagantesi a fiocco, scariche

-

a cono, ecc.);

-

fulmini;

-

onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da

104 Hz a 3x1012 Hz;

-

onde elettromagnetiche da 3x1011 Hz a 3x1015 Hz;

-

radiazioni ionizzanti;

-

ultrasuoni;

-

compressione adiabatica e onde d’urto;

-

reazioni esotermiche, inclusa l’autoaccensione

delle polveri.

Una volta che viene individuata

la presenza o meno di potenziali sorgenti di innesco, va valutato l’efficacia o

meno delle stesse. Per ciascuna sorgente di innesco considerata efficace, si

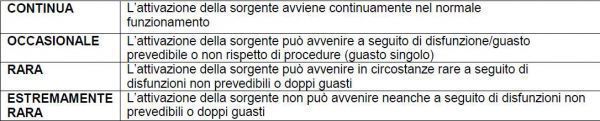

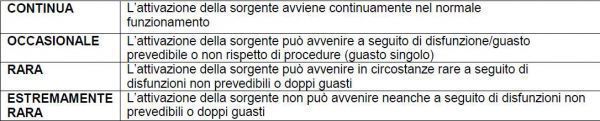

determina la probabilità di innesco, in base al seguente schema:

Tabella 3: definizione probabilità di innesco di una

sorgente efficace

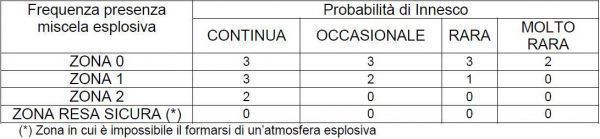

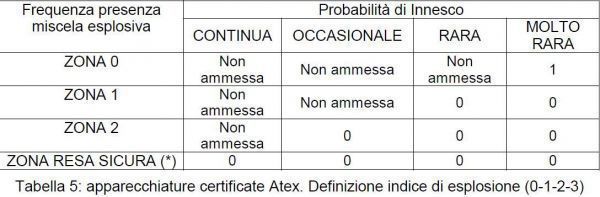

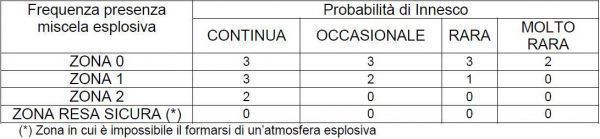

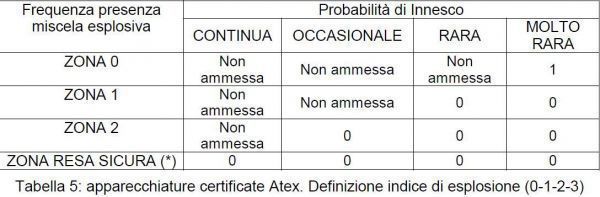

Quindi si può calcolare l’indice

E di esplosione, dalla combinazione della frequenza di esplosione (quindi dal tipo di ZONA) e dalla

probabilità di innesco, in base alla seguente tabella, in cui, come si può vedere, tale indice viene

calcolato diversamente nel caso la fonte di innesco provenga da

un’apparecchiatura NON certificata Atex o certificata Atex.

Tabella 4: apparecchiature NON certificate Atex.

Definizione indice di esplosione (0-1-2-3)

Tabella 5: apparecchiature certificate Atex. Definizione

indice di esplosione (0-1-2-3)

L’indice di esplosione

determinato, viene così classificato:

E=3 ALTO

E=2 MEDIO

E=1 BASSO

E=0 TRASCURABILE

Inoltre, la simultanea presenza

di più sorgenti di innesco derivanti da fonti distinte, dovrà essere

opportunamente valutata, eventualmente assegnando una probabilità di innesco continua.

Per quanto riguarda le conseguenze prodotte da una possibile esplosione, non si

considerano tento gli effetti derivanti da questo evento, in quanto sempre

catastrofici, bensì si pone più attenzione all’esposizione dei lavoratori, ed

alla presenza di misure di allertamento tali da fare allontanare i lavoratori

prima del verificarsi dell’esplosione. In funzione dell’organizzazione del

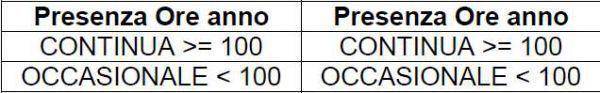

personale di reparto, si definiscono due livelli di esposizione, in base a

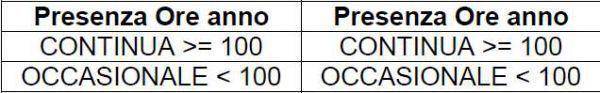

quanto riportato in tabella 6, ovvero CONTINUA e OCCASIONALE:

Tabella 6: livelli di esposizione del personale

Per quanto riguarda i sistemi di

allertamento, si fa sostanzialmente riferimento a sistemi di rilevazione di

sostanze esplosive (es. Rilevatori di idrocarburi o altre sostanze che posso determinare

nubi esplosive: H2S), in grado di informare tempestivamente il personale di impianto

dell’insorgenza del pericolo, accompagnate ad opportune procedure di comportamento,

da seguire in tali situazioni.

A questo punto si hanno tutti gli

elementi a disposizione per stabilire l’accettabilità o meno del rischio,

combinando: indice di esplosività E, sistemi di allertamento, esposizione del personale,

secondo quanto illustrato nella tabella 7:

Tabella 7: criteri di accettabilità del rischio

in cui si considera il rischio di

esplosione corrisponde ad Accettabile quando il rischio per le persone è basso,

le misure in essere sono idonee ed occorre solo garantire il mantenimento di

questa condizione. Nel caso di rischio Tollerabile, si ha sempre un rischio

basso per le persone, ma si richiede l’attuazione di un piano di miglioramento,

nel caso in cui il rischio risulti non accettabile, sono necessarie azioni di

risanamento urgente. Per piano di miglioramento, si intende l’instaurazione di

azioni finalizzate al

perseguimento dei seguenti

obbiettivi:

- prevenire la formazione di

miscele esplosive,

- evitare l’accensione di

atmosfere esplosive,

- attenuare gli effetti di una

esplosione.

Evidentemente le misure

indirizzate a prevenire la formazione di atmosfere esplosive sono da preferire

rispetto alle altre, come anche specificato dall'art. 289 comma 1 e 2 del

D.lgs 81/08).

2.2 Valutazione dell’efficacia delle sorgenti di innesco. Le superfici

calde

Come specificato nel precedente

paragrafo, l’analisi dei rischio di

esplosione passa dall’individuazione delle sorgenti di innesco. Un

documento che consente di raggiungere la conformità alla direttiva 99/92/CE è

la norma armonizzata UNI EN 1127-1, in cui è riportato un elenco di possibili

sorgenti di innesco, per ciascuna delle quali va valutata la sussistenza e

l’efficacia, ovvero occorre valutare se la sorgente di innesco può attivarsi e con

quale probabilità questa evenienza può verificarsi.

Nel caso delle attrezzature a

pressione, trattandosi di apparecchiature fisse di processo, non presentando

parti in movimento, le uniche sorgenti di innesco ad esse associate sono originate

dall’elettricità statica, dai fulmini o da superfici calde. Il primo caso viene

scongiurato grazie alla presenza dell’impianto di terra, mantenuto efficiente a

cura dell’utilizzatore e soggetto a verifiche periodiche da parte di un ente

terzo in accordo al DPR 462/2001. Anche il sistema di protezione contro i

fulmini viene mantenuto efficiente e soggetto alle stesse verifiche periodiche

del sopra citato DPR.

È inoltre evidente che eventuale

strumentazione elettronica, dispositivi elettromeccanici (agitatori,

miscelatori etc.) sono essi stessi forniti con opportuni modi di protezione

idonei alla zona di utilizzo.

L’unico rischio di innesco che va

gestito può essere pertanto connesso alle superfici calde. In linea di

principio, si può affermare che la temperatura superficiale di un’apparecchiatura

a pressione dipende dal fluido in essa contenuto ed è quindi strettamente

correlata al processo nel quale l’attrezzatura si trova a funzionare. Il documento

di Protezione Contro le Esplosioni, essendo che consente una valutazione globale

del luogo a rischio di esplosione, rappresenta quindi una modalità gestionale particolarmente

idonea per questo tipo di valutazione.

Una volta definita la

classificazione dell’area, indicata tramite una classe di temperatura, può

essere utile considerare nello specifico la sostanza che determina la

classificazione dell’aria e quindi la corrispondente la temperatura di accensione.

Questa infatti può trovarsi tra due classi di temperatura ed apportare dei

vantaggi nella successiva quantificazione del rischio.

Ad esempio, un’area

caratterizzata dalla presenza delle seguenti sostanze:

- Idrogeno solforato, IIA, Temp.

Accensione = 260°C;

- GPL, IIB, Temp. Acc= 365°C;

- Benzina, IIA. Temp. Acc=

>260°C;

darebbe luogo a una

classificazione corrispondente a IIBT3. La temperatura T3, corrispondente a

200°C, è determinata dalla presenza dell’Idrogeno solforato, che tra quelli

presenti è il fluido a temperatura di accensione inferiore.

Nel caso in cui si va a valutare

l’efficacia di una sorgente di innesco da superficie calda dovuta alla presenza

di un’apparecchiatura installata in questa area classificata, il limite da considerare

non è quindi 200°C, bensì 260°C, ovvero l’effettiva temperatura di accensione

della miscela esplosiva. Va inoltre specificato che, a favore della sicurezza, queste

temperature sono riferite all’80% del LEL (low explosivity level).

Definita la temperatura di

riferimento, occorre valutare presenza ed efficacia di sorgente di innesco da

superficie calda. A tale scopo, di grosso aiuto è standar API RP-2216: Ignition

Risk of Hydrocarbon Liquids and Vapors by Hot Surfaces in the Open Air (3°

edizione – Dicembre 2003), in accorso al quale si può affermare che l’efficacia

d'ignizione di idrocarburi gassosi o liquidi da parte di superfici calde

situate all’aperto è tale solo se la temperatura della superficie è di alcune

centinaia di gradi Fahrenheit superiore a quella di autoaccensione della

sostanza coinvolta. Approssimativamente viene indicato lo scarto di 360°F,

corrispondenti a 182°C. Ai fini della valutazione della potenzialità

dell’innesco da parte di una superficie calda, sempre a favore della sicurezza,

si fa riferimento a uno scarto di temperatura inferiore, pari a 105°C, tra

l’altro suggerito anche dall’American Institute of Chemical Engineers.

Una superficie calda, situata

all’aperto, può essere pertanto considerata coma una sorgente di innesco efficace,

qualora, a contatto con una determinata sostanza, si trovi a una temperatura di

105°C superiore alla temperatura di accensione di tale sostanza.

Queste considerazioni tecniche

consentono una gestione del rischio su molte apparecchiature con temperature di

esercizio superiori alla temperatura di riferimento della classe T3 (200°C),

che solitamente caratterizza la classificazione atex in numerosi impianti di

una raffineria di petrolio.

2.3 Considerazioni sulla persistenza della sorgente di innesco

Nei principi di definizione del

rischio di esplosione, abbiamo visto come la probabilità di innesco incida nel

calcolo dell’indice di Esplosione e quindi direttamente sulla quantificazione

del rischio di esplosione. Considerazioni di questo tipo sono certamente applicabili

anche su attrezzature a pressione, qualora si tenga in debita considerazione la

tipologia del processo nel quale sono inserite.

A titolo di esempio, in questa

casistica possono rientrare alcuni processi di idrodesolforazione, che

sfruttano l’utilizzo di catalizzatori per rimuovere lo zolfo legato alle molecole

di idrocarburi. In questo caso le temperature di processo, affinché le reazioni

previste avvengano con il rendimento richiesto, richiedono un certo apporto

termico, solitamente fornito tramite forni di preriscaldo. Le temperature di

esercizio necessarie all’interno dei reattori dipendono pertanto dalla qualità

del catalizzatore adoperato e possono variare durante la vita tecnologica dello

stesso, nel senso che, quando il catalizzatore sta per divenire esausto,

occorre aumentare le temperature di esercizio.

Questa situazioni impongono, in

fase di progettazione delle apparecchiature, di prevedere dei parametri di

bollo (sia come T massima di progetto che come T di esercizio prevista) superiori

a quelle che sono le effettive temperature di esercizio delle apparecchiature,

con l’effetto che una semplice valutazione documentale, in fase di stima del

rischio, condurrebbe a considerare una persistenza della sorgente di innesco

continua e di conseguenza a un livello di rischio che potrebbe anche non essere

accettabile. Una considerazione invece più attenta del processo, accompagnata a

un monitoraggio delle temperature e ad opportune procedure di gestione,

consente una mitigazione e facile gestione del rischio. Per il monitoraggio

delle temperature di processo, possono essere facilmente considerati gli

strumenti di processo, le cui misure sono solitamente registrate dai sistemi di

controllo (DCS). Inoltre, questa metodologia, può essere accompagnata da una

preventiva valutazione delle temperature superficiali dell’apparecchiatura in

esame, da eseguirsi ad esempio con tecniche termografiche, che consente anche

di stabilire un certo scarto superficiale tra la temperatura del fluido di

processo (interno all’apparecchio) e la temperatura esterna (di pelle)

dell’apparecchiatura, solitamente inferiore rispetto la temperatura del fluido

interno. Inoltre in questo modo è possibile circoscrivere il rischio di innesco

solo alle porzioni effettivamente calde di superficie dell’apparecchio in

esame.

Stabilita quindi la corrisponde

tra temperatura esterna ed interna, si possono impostare dei valori di

riferimento delle temperature di processo, in corrispondenza delle quali la temperatura

superficiale dell’apparecchiatura può determinare una sorgente di innesco efficace.

La ripetibilità di tale evento, se comporta nella definizione del rischio una situazione

Non Accettabile, o Tollerabile, richiede l’implementazione di azioni per la mitigazione

del rischio.

Anche questo tipo di azione,

implicando la valutazione globale del processo di un determinato impianto,

trova la sua naturale collocazione nel DPCE, redatto dall’utilizzatore (datore

di lavoro).

2.4 Misure per la riduzione del rischio di esplosione: sistemi di

allertamento e inertizzazione

Nel caso in cui la persistenza

della superficie ad una certa temperatura sia continua e la temperatura

superficiale (di pelle) sia tale per cui siamo in presenza di un innesco efficace,

per la mitigazione del rischio non si può più agire sulla frequenza della

sorgente di innesco, in quanto questa è continua. Occorrono delle misure più

strutturate, affinché si eviti la formazione dell’altro elemento che determina

l’esplosione, ovvero l’atmosfera esplosiva.

Spesso non è possibile agire

sulle sorgenti di emissione, a meno di non intraprendere soluzioni drastiche

come l’eliminazione di sorgenti di emissione (ad esempio sostituendo connessioni

flangiate con giunti saldati). È possibile però realizzare dei sistemi di monitoraggio,

ovvero sistemi di rilevazione gas, in prossimità delle superfici più calde dell’apparecchio,

in grado di segnalare tempestivamente la presenza di un’atmosfera esplosiva

nelle vicinanze del possibile punto di innesco e consentire l’attivazione di un

sistema di inertizzazione, che può avere il duplice effetto sia di diluire la

nube di gas (allontanandone la concentrazione dal LEL), sia di raffreddare la

superficie calda.

L’attuazione di questo tipo di

misure comporta evidentemente l’opportuno aggiornamento delle procedure

organizzative e, nel caso siano richieste delle determinate azioni da parte del

personale operativo, vanno debitamente integrate nel manuale operativo

d’impianto.

2.5 Misure attenuare gli effetti di una esplosione

Sebbene questa soluzione possa

essere perseguita per attrezzature elettriche (es. tipi di protezione con

custodie antideflagranti), certamente non può essere applicata per un’apparecchiatura

a pressione, sia per l’elevata energia in gioco, sia per le conseguenze comunque

disastrose derivanti dall’esplosione di un’apparecchiatura a pressione, che per

definizione immagazzina un’elevata quantità di energia elastica, a maggior

ragione se contenente fluidi infiammabili.

3. Valutazione del rischio di esplosione in fase di fabbricazione

Fermo restando gli obblighi

dell’utilizzatore (o datore di lavoro) di un’apparecchiatura a pressione, nella

valutazione del rischio di esplosione, il Fabbricante che deve immettere sul

mercato l’apparecchio è tenuto a una valutazione dei rischi in accordo alla direttiva Atex

94/9/CE, valutandone l’applicabilità e fornendo, analogamente a quanto viene

svolto nell’ambito della direttiva PED sulle attrezzature a pressione, un

manuale d’uso e una valutazione dei rischi Atex. Pertanto, in funzione

dell’area in cui è destinata ad essere installata l’apparecchiatura, va

valutata la presenza e l’efficacia di sorgenti di innesco, in accordo alla UNI

EN 1127-1, riconducibili al funzionamento dell’apparecchio stesso.

Questo tipo di analisi dei

rischi, può anche condurre alla conclusione che l’apparecchiatura non presenta

sorgenti di innesco proprie e che quindi non rientra nel campo di applicazione

della Direttiva Atex. In questo caso vengono fornite, nel manuale d’uso Atex,

delle raccomandazioni per un corretto utilizzo (es. mantenimento efficienza impianto

di messa a terra, valutazione del rischio di fulmini, etc.). Queste valutazioni

vanno incluse nel fascicolo tecnico dell’apparecchiatura e possibilmente richiamate

nel DPCE.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1306 volte.

Pubblicità